Leonardo Sciascia: scrivere è curiosità. Una conversazione ritrovata

Abbiamo incontrato Sciascia il 25 gennaio del 1987, a Palermo, nel suo bell’appartamento di viale Scaduto. Aveva risposto molto simpaticamente alla lettera, in cui gli chiedevamo di rilasciarci un’intervista personale per la Radio Svizzera. Il contatto diretto lo avevamo avuto qualche tempo prima grazie all’amico comune Claude Ambroise. Avevamo specificato che parte della nostra famiglia viveva in Sicilia e che ci eravamo fidanzati a Cefalù.

Quella mattina presto, a Ginevra nevischiava ma al nostro atterraggio a Punta Raisi il sole inondava tutto. Leonardo Sciascia ci aspettava con un enorme vassoio di cannoli: era proprio come arrivare da uno zio affettuoso. Fu molto paziente perché all’epoca anche una semplice intervista radiofonica prevedeva l’utilizzo di attrezzature varie. Occorreva inserire sulla Nagra, il magnetofono professionale, una bobina; preparare l’input del microfono; posarlo su un piede, ecc. Sciascia sorrideva e ci intratteneva durante i preparativi. Era molto interessato alla vita intellettuale ginevrina e ci chiedeva in particolare dei nostri professori Jean Starobinski e Bronislaw Baczko. Aveva, è cosa nota, un vero e proprio culto per l’illuminismo francese, una passione che condivideva con Gianfranco Dioguardi, che avremmo conosciuto in seguito grazie a lui.

Terminata l’istallazione dei nostri strumenti, cominciammo l’intervista in modo del tutto naturale. Ovviamente conoscevamo la maggior parte dei libri di Sciascia, ma non volevamo un incontro di tipo accademico. La nostra filosofia di lavoro all’epoca seguiva l’idea che, in casi come questi, non bisognasse mai essere troppo strutturati. L’intervista doveva avere una vita propria. E così fu. Sciascia, con la sua ironia tutta siciliana, ci fece pure ridere, soprattutto durante gli intervalli obbligati, visto che dovevamo cambiare nastro ogni 15 minuti. In tutto registrammo un’ora e dieci. Restammo un’altra buona ora prima di partire, anche in compagnia della signora Maria, sua moglie. Sciascia ci suggerì caldamente di intervistare Gesualdo Bufalino, non abbastanza riconosciuto secondo lui, cosa che puntualmente realizzammo con grande piacere.

Di ritorno a casa inviammo subito la registrazione alla Radio della Svizzera Tedesca, che la diffuse nello stesso mese di gennaio. Seguì la Radio della Svizzera Italiana, e poi una serie di emittenti tedesche come la Hessische Rundfunk e la Bayerische Rundfunk. Alla morte di Sciascia, fummo contattati anche dalla Norddeutsche Rundfunk di Hannover, dalla Radio di Stato Belga e dalla Radio della Svizzera Francese. Purtroppo, in questo andirivieni perdemmo le tracce del nastro originale.

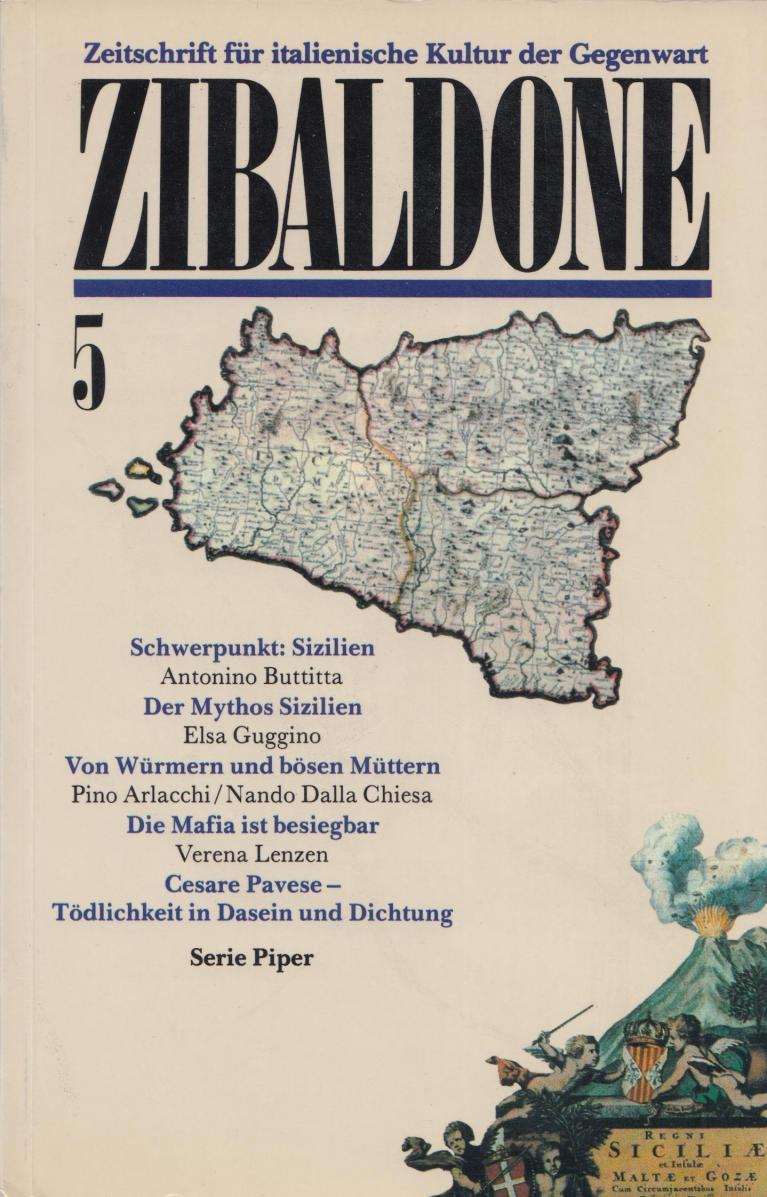

Con la versione trascritta nacque in seguito una strana forma ibrida. La rivista tedesca Zibaldone aveva fatto tradurre una parte dell’intervista (Zibaldone, Schwerpunkt Sizilien, n. 5, maggio 1988: Zeugnis ablegen von einer verschwundenen Welt). Le Nuove Effemeridi (Anno III, n.9, 1990/1: Testimoniare un mondo scomparso) lo tradussero dal tedesco in italiano.

Abbiamo cercato di ripristinare parzialmente l’originale usando la mezz’ora messa in onda dalla Radio della Svizzera Italiana, di cui abbiamo ancora la registrazione. La percezione del lettore del testo qui pubblicato sarà quindi diversa rispetto a quella di chi legge quanto edito sulle Nuove Effemeridi. Crediamo di aver reso giustizia soprattutto all’atmosfera di quel giorno, al ritmo lento e intenso della parlata di Leonardo Sciascia, a un uso idiosincratico e vivace della singola parola.

Michael Jakob, Maura Formica

Ginevra, 5 gennaio 2021

***

Leonardo Sciascia, Lei è nato a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. Racalmuto è terra di zolfare e saline. Ha spesso parlato dell’importanza di queste miniere per il suo modo di scrivere. Potrebbe dirci qualcosa di più su questo curioso legame?

La zolfara, che ha avuto sviluppo nella Sicilia interna nell’Ottocento, praticamente è stato l’isolamento della Sicilia rispetto alla conquista napoleonica che, per la presenza degli inglesi nell’isola, ha agevolato certe cose che ancora durano. La scoperta del Marsala, per esempio, la si deve agli inglesi. E così anche la valorizzazione delle zolfare. Ora, naturalmente, i primi a lavorare nelle zolfare sono stati i contadini che venivano dal lavoro della campagna. E lentamente, nel susseguirsi delle generazioni, è nato un tipo d’uomo diverso rispetto a quello che era il contadino, piuttosto chiuso, egoista, solitario. È nato un uomo cha aveva voglia di comunicare, di stare con gli altri. E per il lavoro che faceva – terribile – aveva anche voglia di divertirsi, di godere la vita quando usciva dalla zolfara. È uscito fuori un tipo d’uomo che si può paragonare all’operaio europeo. Da ciò è venuta anche questa libertà per cui quello che era un mondo contadino è diventato un mondo più aperto, più libero, più curioso, ecco. Da questa curiosità nasce lo scrittore. In effetti lo scrivere è curiosità.

Qual è stato il prezzo pagato per la nascita di questa curiosità, di cui Lei con tanta certezza è consapevole?

La curiosità condusse, allo stesso tempo, alla ribellione contro l’oppressione umana. Mentre il contadino per sua natura non era affatto ribelle, desiderava solo una propria tranquillità, era avaro, anche per quanto riguardava i suoi sentimenti, l’operaio era molto più generoso, e da ciò derivava anche questa apertura generosa di sé, questo spirito d’osservazione che voleva cogliere tutti i fenomeni della vita. Le condizioni di lavoro – per ritornare alla sua domanda – erano terribili: l’operaio delle zolfare scendeva nudo nelle miniere per lavorare in un’insopportabile calura, la morte era sempre in agguato. Le miniere venivano gestite e sfruttate senza metodo e questo significa che i proprietari avevano in progetto di estrarre quanto più materiale possibile, senza curare anche solo minimamente la sicurezza dei lavoratori. Questo principio di sfruttamento vale, in un certo senso, ancora oggi come motto della classe dominante in Sicilia.

Cosa portò alla trasformazione e poi alla chiusura delle miniere?

Le spaventose condizioni di lavoro migliorarono per due ragioni: in primo luogo, grazie all’introduzione dell’elettricità, che consentì agli operai di scendere in miniera con gli ascensori. Così, scomparve anche il lavoro minorile; infatti, prima dell’introduzione dell’elettricità venivano impiegati bambini di otto, nove anni per portare in superficie il materiale estratto. Questi bambini si incurvavano molto presto, poiché trasportavano tutto sulle spalle. Oltre all’elettricità, posero rimedio a questa situazione – va riconosciuto – le leggi emanate dal fascismo contro il lavoro minorile.

A ciò si aggiunse, infine, come ulteriore innovazione, l’uso degli autocarri. Se prima gli operai dovevano ogni mattina camminare una, due ore per raggiungere la miniera, ora venivano trasportati con gli autocarri. Queste condizioni, di poco migliori a quelle precedenti, durarono fino alla fine della guerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la richiesta internazionale di zolfo diminuì drasticamente e le miniere furono chiuse. Quelle di salgemma, tuttavia, continuarono a funzionare come prima, anche se il lavoro lì è molto meno faticoso.

Cosa ha significato per Lei – bambino – l’avvento del fascismo?

Per me, quando andavo a scuola alle elementari, il fascismo era la più bella cosa del mondo. Tutto il mondo ci invidiava Mussolini; l’Italia era grande dovunque, nelle competizioni sportive, nell’aviazione, tutto era bello. Poi a un certo momento è venuta l’età del conoscere, insomma, che era molto difficile in Italia. Perché non è che entravano tutti i libri, né erano accessibili i libri che nel passato erano stati scritti. Per avere notizie del marxismo il primo libro che ho trovato, e abbastanza fortunosamente, è stato uno di Mondolfo, Sulle orme di Marx, in cui c’era una spiegazione del marxismo. Per quanto mi riguarda la presa di coscienza di cosa fosse il fascismo è avvenuta durante la guerra di Spagna. E anche lì casualmente, perché la mia generazione è stata molto invaghita del cinema, specialmente del cinema americano. A un certo punto i giornali fascisti pubblicarono un elenco di attori e di registi di Hollywood che si erano schierati per la repubblica spagnola. E quindi in Italia bisognava boicottarli. Questa è stata una rivelazione perché per un ragazzo a sedici, diciassette anni, che Gary Cooper si trovasse dalla parte sbagliata era impossibile concepirlo. E allora ho cominciato lentamente a capire certe cose.

Lei ha iniziato a pubblicare all’età di trentacinque anni. Prima di quel periodo la Sua vita era la scuola, come scolaro, poi come insegnante. Quali sono i Suoi ricordi di scuola più vivi a tutt’oggi?

Sì, io effettivamente ho cominciato a pubblicare tardi, però per quanto mi ricordi ho sempre scritto. I miei ricordi di scuola non sono sgradevoli. C’era una disciplina che oggi non si può neanche immaginare. Però nel corso di una carriera scolastica era possibile incontrare due o tre professori che servivano molto, ecco, che rivelavano tante cose. E io ho avuto la fortuna di incontrarli. Proprio nei primi anni delle classi inferiori – quelle che oggi si chiamano scuola media – ho incontrato dei professori di una intelligenza e di una liberalità straordinaria.

E di Lei come insegnante cosa ci dice?

L’ho fatto con molta pena, anche perché erano anni brutti, in cui i bambini erano affamati, scalzi. Parlare di storia, spiegare loro una poesia, diventava come un alibi, un controsenso. E poi io non ho molta attitudine a comunicare. Non ero proprio tagliato per l’insegnamento. L’ho fatto alla meno peggio per un po’ di anni.

Quali sono state le letture più importanti fino ai Suoi trent’anni?

Per un certo periodo sono stati proprio gli scrittori americani. E poi, degli scrittori italiani amavo moltissimo Vittorini. La Conversazione in Sicilia è stata per la mia generazione una bandiera. Oggi lo rileggo e vedo che Vittorini non resiste molto nel tempo, che più grande scrittore è Brancati. Nella scuola dove io studiavo, insegnava italiano Brancati. Ma non fu professore mio, era in una classe avanti alla mia. Però quell’uomo che ogni mattina scendeva – perché la scuola era in un vecchio convento, si scendeva una gradinata – quell’uomo che ogni mattina scendeva le scale e di cui leggevo gli articoli, nell’Omnibus di Longanesi, è stato come un simbolo dello scrittore. Perché lui scriveva queste cose da Caltanissetta a questo settimanale che è stato importante, l’Omnibus, proprio osservando la realtà in cui tutti noi stavamo. Fu un osservatore straordinario Brancati.

E D’Annunzio fa parte di queste letture, diciamo negativamente, visto che Lei lo cita più volte in termini non molto lusinghieri, persino nel Suo ultimo libro, 1912+1…

I romanzi di D’Annunzio li trovo ormai illeggibili. Ma ogni tanto quando apro l’Alcione trovo che è stato un grande poeta. Però il dannunzianesimo e i dannunziani mi indignano ancora. Perché in effetti il dannunzianesimo è stato la culla del fascismo ed è la matrice di quanto di peggio c’è in Italia. Il non affrontare le cose reali, il fare retorica sulle cose è dannunzianesimo.

Vale lo stesso discorso per il futurismo?

Nei riguardi del futurismo la mia avversione è anche motivata da un fatto psicologico, dalla mia vita insomma. È come per D’Annunzio: il futurismo era il fascismo. Quindi è possibile che io sia anche ingiusto nei riguardi del futurismo, nella mia lettura privata, ma lo penso sempre in termini di fascismo. Ogni tanto mi metto a leggere qualcosa di Marinetti: non mi va proprio. C’è oggi in corso una mistificazione nei riguardi del futurismo, lo vogliono sottrarre al fascismo. Invece no: il futurismo sta benissimo col fascismo. Ne escono fuori coloro che avevano talento, talento vero, come Boccioni. Boccioni era un grande pittore, al di là del futurismo.

La mania della scrittura Le è venuta prestissimo, ma quando si è scoperto veramente scrittore?

Il desiderio di pubblicare è nato proprio quando vedevo Brancati e leggevo le cose sue. Mi dicevo: si può scrivere come lui, vorrei scrivere come lui, vorrei essere uno scrittore come lui.

Esiste una ricetta per scrivere come Sciascia?

Non saprei. Certo io ho letto molto Manzoni e questa ricerca di chiarezza la devo a lui. Ma ho letto anche molto Diderot. Uno dei primi libri che ho letto è stato il Paradosso sul commediante, magari non avrò capito tutto, però non credo perché avevo anche la passione per il teatro. E al mio paese c’era un teatro che funzionava come oggi non funzionano più. Per cui quando ho letto il Paradosso sul commediante di Diderot, ho avuto la rivelazione di uno scrivere così conseguente, che andava dalla a alla z senza cadute, limpido, chiaro, straordinario. Quella è stata una grande rivelazione. Manzoni, Diderot, Courier… perché a casa mia non c’erano più di un centinaio di libri. Curiosamente c’era una prima traduzione italiana di Courier, c’era Manzoni naturalmente, poi questo Paradosso sul commediante di Diderot e le Memorie di Casanova. Anche Casanova, che ho scoperto contemporaneamente a Manzoni, mi ha dato molto: con Casanova ho conosciuto quasi un altro Manzoni.

Può definire la genesi di un Suo libro?

A volte nascono da un momentaneo interesse, da qualcosa che mi capita. Una volta ero in treno e dal treno scendevano degli americani, dei siculo-americani. Avevano dei parenti che li attendevano alla stazione: abbracci, baci, pianti di commozione. Accanto a me, sul treno c’era uno che assisteva alla scena e ha detto: «tra due settimane litigano». E così mi è nata l’idea di scrivere La zia d’America, che in fondo è la storia di un litigio anche storico nei riguardi della Sicilia.

Chi è il primo critico dei Suoi libri? È Sua moglie, forse?

Lettrice, lettrice, sì. Il primo critico dei miei libri, ma che li legge una volta che sono stampati, prima era Italo Calvino e ora è Claude Ambroise.

Se Lei dovesse nominare i temi principali trattati nelle Sue opere, quali menzionerebbe per primi in ordine di importanza?

A volte il sentimento mio verso i miei libri è anche mobile. Certo, il tema della giustizia è sempre stato per me il più importante. Ma come preferenza dei libri che ho scritto… mentre prima l’avrei data a Morte dell’Inquisitore, oggi la do a La scomparsa di Majorana.

Sia nella Morte dell’Inquisitore, sia ne La scomparsa di Majorana, ciò che Le preme è dunque la verità. Ma la verità non corre sempre il rischio di diventare finzione, imbroglio, impostura per citare il Suo Don Giuseppe ne Il Consiglio d’Egitto?

Con tutto il rispetto per gli storici, io dico che questo è possibile nelle opere degli storici ma non nelle opere degli scrittori. Nell’opera letteraria e specialmente nell’opera narrativa, io credo che la verità della storia venga fuori al di là di quella che è la verità dello storico. Lo storico può mistificare la verità, andare per tesi preconcette, ma lo scrittore no. Lo scrittore coglie sempre la verità. La Francia degli anni di Stendhal è storicamente vera nei libri di Stendhal. Uno storico, che si mette di fronte a quel periodo, ha una tesi e tutto quello che dirà obbedirà a quella tesi. Stendhal non aveva una tesi, era – come dice lui – uno specchio, che andava per le strade.

Scrivere in nome della verità può sembrare oggi anacronistico, reazionario, o no?

Sì, effettivamente, scrivere per rivelare certe verità è oggi molto difficile, direi quasi impossibile, perché si ha addosso tutti quelli che stanno comodi senza la verità. E io lo sperimento giorno dopo giorno. La mia è una situazione difficile, che però vivo con una certa allegria. Anzi devo dire che più la polemica diventa forte, più io sto meglio. Forse è un fatto di temperamento naturale, poiché come un pesce nell’acqua, io sto bene nella polemica. Ma è molto difficile perché, in effetti, la verità si sceglie non avendo altro di fronte e non ponendosi alternative. C’è la battuta famosa di un nostro uomo politico, comunista, che dice: «tra la verità e la rivoluzione, io scelgo la rivoluzione!» Ora, quando si fanno scelte simili, può anche succedere che la verità se ne va e la rivoluzione non si fa!

Come Le è venuto in mente di affidare la fine del Suo romanzo Todo modo a una pagina di André Gide? Perché ha citato come epilogo un lungo passaggio de Les caves du Vatican?

Mi pareva che corrispondesse, in un certo senso… questo avvicinarsi alla chiesa per poi tornare alla massoneria… – non che io abbia simpatia per la massoneria, perché ogni aggregazione mi spaventa e mi ripugna, non ho mai avuto tessere di partito, figuriamoci della massoneria…

Insomma, la massoneria è un’altra chiesa?

Sì, ma meno bella. Tutto sommato la chiesa cattolica ha degli aspetti estetici molto più interessanti di quelli della massoneria. La massoneria oscura. Riconosco che nella storia c’è stato un tempo, in cui essere massone poteva significare qualcosa. Però oggi come oggi la massoneria mi pare un po’ ridicola.

Come mai si interessa tanto ai saggi e ai diari di altri scrittori piuttosto che alle opere più prettamente letterarie?

Forse è una sete dovuta alla carenza, in Italia, di questo tipo di letteratura, perché questo tipo di letteratura testimonia dell’esistenza di una società. In Italia manca. Non è un caso che quando gli italiani hanno voluto scrivere opere diaristiche o memorialistiche – parlo delle migliori – siano ricorsi al francese. Goldoni scrive le memorie in francese, Casanova le scrive in francese, e anche quel siciliano che tanto interessò Stendhal, Palmieri di Micciché, ha scritto le sue memorie in francese. Quindi c’è qualcosa, già nella lingua, per cui è possibile esprimere quello che si esprime in un diario o in una memoria. Mentre la lingua italiana è come negata a questa espressione. È difficile trovare il diario di un italiano, scritto in italiano, che abbia interesse. Siamo sempre alla superficie, alla piccola maldicenza, magari. Non c’è l’immagine di una società dietro queste cose.

Lei parlava prima de La scomparsa di Majorana come il libro che in questo momento Le è più caro: perché questo fascino per la figura del celebre fisico italiano?

Questo libretto su Majorana mi è venuto di scriverlo in Svizzera. Nel 1975, c’era un anniversario della fine della guerra: la televisione svizzera a Lugano ci ha invitato a una lunga trasmissione, in cui si proiettavano pezzi di filmati che riguardavano la guerra, l’esplosione dell’atomica, ecc. Ad ogni brano c’era un intervallo, in cui scrittori, storici, provenienti da Francia, Svizzera, Italia e anche dalla Germania, discorrevano sul tema. Quando c’è stata la sequenza dell’esplosione dell’atomica, siccome lì c’era, insieme a noi, Segrè, il fisico atomico, mi parve così contento di aver fatto la bomba atomica che lì per lì ha suscitato un certo nervosismo da parte mia, di Moravia e di qualche altro. Poi quando sono tornato in Italia, a me che conoscevo questa storia dall’infanzia, e di recente avevo visto una biografia di Ettore Majorana, è venuta l’idea di scrivere questo libro. Quindi ho fatto delle ricerche, nostri amici mi hanno aiutato ed è venuto fuori questo piccolo libretto, a cui io oggi tengo molto per la sua attualità tremenda, direi.

Ha seguito veramente le tracce di Majorana fino a quel convento in Abruzzo descritto nel Suo libro?

Sì, sono convinto moralmente, senza averne alcuna prova, che è finito in un convento.

I Suoi libri sembrano avere fin dall’inizio una tensione verso tempi passati e migliori…

Sì, è vero, ma nel mio caso non è un sintomo della vecchiaia. Si tratta di un’aspirazione verso regole ben salde, le regole sono di importanza semplicemente vitale. Abbiamo accennato prima a Casanova. Era uno spirito libero, che ricercava solo il proprio piacere e che, tuttavia, seguiva alcune regole rigide. Oggi, queste regole non esistono più. Non c’è più alcuna correttezza per quanto riguarda le relazioni umane. Non ho affatto nostalgia di tornare indietro nel passato. Le condizioni di vita – ai miei tempi – erano miserabili. E ammetto anche che, senz’altro, a tutti noi oggi va molto meglio e che, sul tavolo di chiunque, tutto è a disposizione in gran quantità. Si perdono solo lentamente quelle regole. Ci si potrebbe esprimere anche in un modo più banale: non c’è più educazione, viviamo in un mondo maleducato.

Cosa ci si può aspettare oggi ancora dalla Sicilia, dall’Italia, di fronte allo scomparire di queste regole?

Mi batto per la sopravvivenza di queste regole, perché sono ancora vivo, perché vorrei dare testimonianza di questo mondo scomparso, perché non voglio rinunciare alla speranza. Tuttavia, a ciò che faccio e scrivo si accompagna un sentimento di rassegnazione. Infatti, non credo proprio che, in realtà, si possano reintrodurre quelle regole. Penso

che tutto si dissolverà e che tutto diventerà peggiore se la nuova generazione non trova il coraggio di riflettere sulla vita in modo completamente nuovo. Perché di questo si tratta: bisogna considerare in modo nuovo la vita, decidere quale valore si vuole attribuire alla vita.

Questa rassegnazione di cui Lei parla, non è vaneggiamento tipico dei siciliani?

Certo. Il siciliano per sua natura non può essere ottimista e questo per due motivi. Il primo è un motivo pratico: l’esperienza di vita, quella storica come quella individuale. L’altro risiede nel fatto che il siciliano è per natura un razionalista. Qualsiasi razionalista può essere soltanto pessimista, di fronte a una realtà che non corrisponde alle sue idee.

La Sua predilezione per la letteratura francese è nota. Tuttavia, qual è il Suo rapporto con la letteratura tedesca? Quali sono i suoi autori prediletti di lingua tedesca?

La cultura tedesca per me è, più che altro, un territorio sconosciuto. Naturalmente, conosco Goethe, di cui amo più di ogni altra cosa le Conversazioni con Eckermann. Direi che il Goethe delle Conversazioni mi piace molto più del Goethe di Faust o di altre grandi opere. Chiaramente, mi interessa il suo Viaggio in Italia, per quanto egli non abbia capito molto della Sicilia. Poi, naturalmente, c’è Kafka, il più grande che conosca nella letteratura tedesca. Thomas Mann: sì e no. Mi interessa più suo fratello, Heinrich Mann.

Lei ha tanto parlato di mafia, ancora in questi ultimi giorni. Cosa può dirci alla luce degli avvenimenti più recenti?

Ho parlato della mafia quando nessuno ne parlava. Anzi, qualcuno mi ha accusato di averla “inventata”, che non esiste. Ora sono interessato alla mafia nello stesso senso di prima, ma ho molte preoccupazioni per l’antimafia. Il timore che lo Stato si presenti in Sicilia con metodi e sistemi, che non dico facciano rimpiangere la mafia ma diano ai siciliani la sensazione che una mafia si sia sostituita ad un’altra. Ritengo che la lotta più efficace alla mafia si fa nel nome del diritto, senza leggi eccezionali, senza stati d’assedio e dando ai cittadini quella sicurezza che devono avere. Palermo è una città dove non c’è sicurezza. Qui succede uno scippo, una rapina ad una media di ogni cinque minuti… E allora come può un cittadino avere fiducia, ritenere che la mafia sia finita, e che sia finita la malavita, se continua a vivere in questa insicurezza, in questa incertezza? A parte il fatto che si continua a fare politica come si faceva prima…

Esiste un parallelismo tra le leggi speciali emanate contro terroristi e mafiosi?

In Italia si ricorre facilmente a queste cose. Si ritiene che la legge speciale sia il toccasana di ogni cosa. Invece non servono a niente. I risultati che danno li avrebbe dati una polizia guidata intelligentemente. Io sono stato per quattro anni nella commissione Moro, in Parlamento, e quello che ho visto all’evidenza è che se la polizia fosse stata più intelligente, meglio guidata, Moro sarebbe stato trovato vivo. Questa è la mia conclusione dopo quattro anni di sentire gente, di vedere carte, ecc. L’invenzione del pentitismo dà l’impressione agli italiani che ci voleva questa trovata. Io invece sono convinto che si poteva arrivare prima agli stessi risultati. Durante il fascismo, in Italia c’era una polizia molto attiva ed efficiente, direi persino troppo efficiente. L’efficienza è venuta meno con la buona, vecchia burocrazia. Quando De Felice, nel suo libro sul fascismo, parla di quegli anni come degli “anni del consenso”, bisogna dargli ragione. La libertà è un valore che ha significato soltanto per pochi. Per la maggior parte dei cittadini conta molto di più la sicurezza che di notte si possa camminare per le strade indisturbati, e soprattutto la sicurezza economica – un’entrata che sia sufficiente per le esigenze della vita quotidiana. Anche per questo motivo, il fascismo incontrò un consenso generale. Naturalmente, c’era una minoranza per la quale la libertà era molto di più che questo. Se lei oggi chiede a una persona della mia generazione che non riflette volentieri sulle cose, le succederà di sentirsi rispondere che se Mussolini si fosse fermato dopo la conquista dell’Etiopia, sarebbe stato il migliore di tutti gli uomini di stato e il suo governo il migliore del mondo. Per me, questo non vale; preferisco una qualsiasi forma di «disordine», piuttosto che l’ordine del fascismo.

La mafia L’ha mai presa di mira direttamente, con minacce rivolte alla Sua persona?

Una volta sola, è stato dopo l’assassinio del procuratore Scaglione, qui a Palermo. Non so più che anno fosse. Ero a Milano e ho parlato di queste cose con Arrigo Benedetti. Benedetti ha scritto un articolo su II Mondo riportando questa nostra conversazione. Ha ricevuto una lettera, che lui ha pubblicato, era molto secca e vi si diceva pressappoco: «Se Sciascia in Sicilia non sta bene, lo manderemo in un posto dove si sta meglio». Questo mi è parso proprio un avvertimento mafioso. Ma di altro, niente mai.

Non pensa che la mafia possa sentirsi, come dire, messa in valore, trarre un certo lustro dal fatto che un grande scrittore si interessi ai fatti di mafia, benché ex negativo, naturalmente?

Può darsi che ci sia, anzi che ci sia stata una certa vanità da parte dei mafiosi. Non bisogna dimenticare che quello che era indicato come il capo della mafia, Giuseppe Giancorusso, dava interviste ai giornalisti, e quindi è possibile che ci fosse questa vena di vanità nella vecchia mafia. Nella nuova, non credo. La nuova ha proprio marcatamente il carattere dell’associazione per delinquere. Mentre in quella vecchia c’era una specie di filosofia, una visione della vita pessimistica, tremenda. Questi no, ammazzano soltanto e fanno soldi.

È finita dunque quella mafia di stampo antico, la cosiddetta mafia d’onore?

Sì, la vecchia mafia è un fenomeno molto curioso che forniva materia alla riflessione e un po’ anche al folklore. Ma oggi no. Perché prima era possibile sapere chi fosse il «capomafia» in paese. Veniva indicato facilmente. Lui si sentiva come una specie di giudice di pace, di conciliatore. Oggi non si sa più. La droga ha cambiato tutto.

Da una intervista di Maura Formica e Michael Jakob a Palermo, Viale Scaduto, il 25 gennaio 1987.

Le immagini che corredano gli articoli del Pensare i/n Libri sono immagini già pubblicate su internet. Qualora si riscontrasse l'utilizzo di immagini protette da copyright o aventi diritti di proprietà vi invitiamo a comunicarlo a info@rebeccalibri.it, provvederemo immediatamente alla rimozione.